近年、愛犬や愛猫と一緒に食事を楽しみたいというペットオーナーのニーズが高まっています。

中でも、ペットと一緒に過ごせる飲食店は、飼い主さんにとっても動物にとっても嬉しい空間。とはいえ、動物を迎え入れるお店だからこそ、クリアすべき許可や守るべきルールがあります。

この記事では、ペット同伴可飲食店の開業に必要な資格・許可から、運営時の注意点、さらにペットユーザーに喜ばれる店舗作りのコツまでを詳しく解説します。

ペット同伴可の飲食店を開業するのに必要な許可・資格

ペット同伴可飲食店の開業には、「飲食店営業許可」と「食品衛生責任者」の設置が必要です。まずは、通常の飲食店と同様に、保健所の基準をクリアすることから始まります。

飲食店営業許可

ペットの同伴にかかわらず、飲食店のオープンで基本となるのが、管轄の保健所への営業許可申請です。許可の取得には、厨房設備や衛生管理体制が法定基準を満たしていることを証明する必要があります。

ペット同伴エリアがある場合、事前に所轄保健所に相談し、ペット同伴営業について具体的な指導を受けることが重要です。

- 動物が立ち入るスペースと厨房・調理スペースを完全に分けること

- 動物が入れる客席と、動物が入れないエリアを区別すること

- 動物の排泄物処理や衛生管理についてのルールを定めること

- 食品の提供ルートが、動物の通行ルートと交差しないように設計すること 等

また、申請時には、ペット用エリアの設計図面や衛生管理計画書の提出を求められる場合があります。

食品衛生責任者

飲食店営業には食品衛生責任者の配置が義務付けられています。食品衛生責任者は、都道府県が実施する養成講習会を受講することで資格を取得できます。

ペット同伴可店舗では、通常の食品衛生管理に加えて、動物由来のリスクへの対応も重要となるため、ペット関連の衛生知識も身につけておくことが望ましいでしょう。

※調理師免許や栄養士資格を持っている場合、講習会受講を省略できます。

飲食店に看板ペットをおく際は別途届出が必要

お客様がペット同伴で入店する場合、実は前章で紹介した許可・資格の取得のみでOKです。

しかし、店舗側が動物をおく場合には、「第一種動物取扱業(展示)」の登録が必要になるケースがあります。

第一種動物取扱業「展示」とは

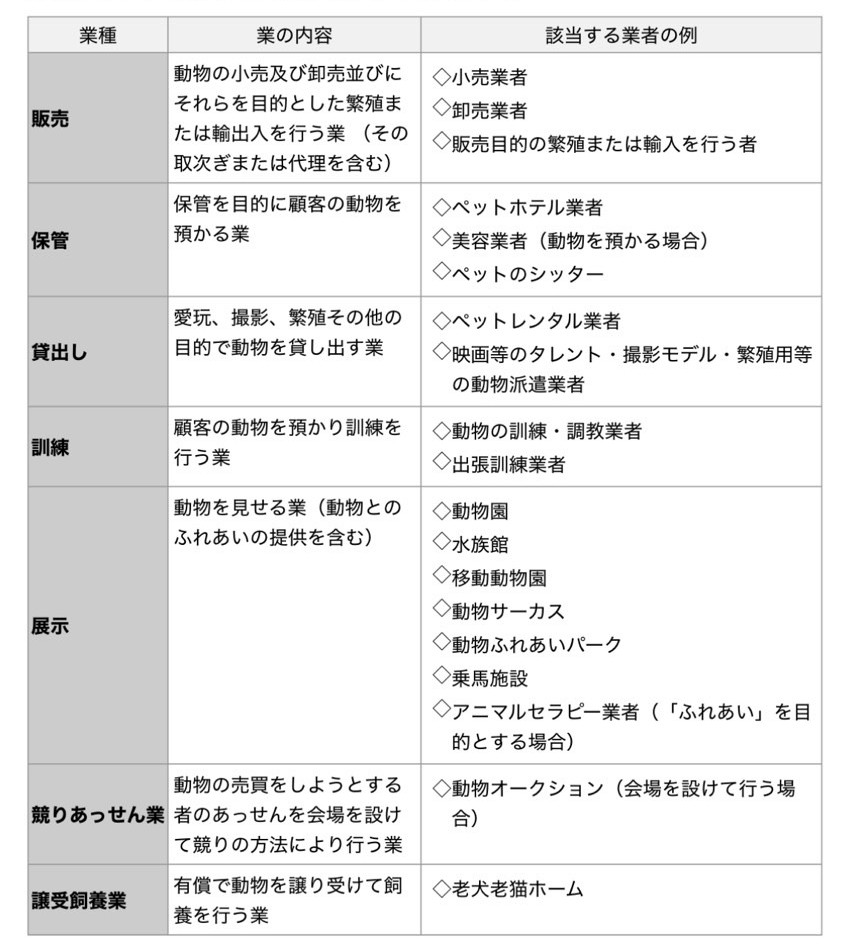

動物を取り扱う「業」を営む場合、業種ごとに都道府県知事又は政令指定都市の長の登録が必要です。該当する業種例は以下のとおりです。

(出典:環境省「第一種動物取扱業者の規制」)

飲食店の場合、たとえば看板犬を常駐させたり、ふれあいスペースを設けたりする場合、上記の「展示」に該当します。

登録の対象は犬や猫に限らず、哺乳類・鳥類・爬虫類も含まれます。(例:インコ、ウサギ、ハムスターなど)

登録を受けたあとは、動物の管理方法や飼育スペースの広さ・衛生環境などに関して、国が定めた基準を守らなければなりません。

店主のペットが一時的に店内にいる程度であれば、登録は不要です。とはいえ、お客様に見せる目的だと判断されると「看板犬(猫)」とみなされる可能性があるため、扱いには注意が必要です。

登録申請の手順

第一種動物取扱業の登録申請には、「動物取扱責任者」の選任が必須条件です。

動物取扱責任者は、獣医師資格、愛玩動物看護師資格、または学歴・実務経験・客観的能力の組み合わせなど、法定の要件を満たす常勤職員の中から専属で選任する必要があります。

第一種動物取扱業(展示)の登録申請は、以下のような流れで進みます。

①申請書類の提出・形式審査

②書類内容の実質審査

③必要に応じて現地調査

④登録可否の決定

⑤登録証の交付

提出から登録完了までは、概ね1〜2ヶ月程度が目安です。また、登録手数料は自治体によって異なりますが、概ね15,000円前後が相場です。

自治体によって異なりますので、詳細が知りたい方は以下よりご確認ください。

【環境省_地方自治体連絡先一覧 [動物の愛護と適切な管理]】

ペット同伴可の飲食店における6つの注意点

ペット同伴可と打ち出せば、自然と集客できると思われがちですが、現実はもう少し複雑です。リピーターを生むお店になるには、衛生・安全・トラブル回避の徹底した運営体制が求められます。

以下で、6つの視点から注意ポイントを解説します。

①同伴エリアと一般席の明確なゾーニング設計

ペット連れのお客様とそうでない方が気持ちよく過ごせるように、エリア分けはとても大切です。特に、ニオイや毛の飛散が気になりやすいペット同伴エリアでは、空気の流れや座席の配置にも気を配る必要があります。

たとえば、調理スペースから風下にならないようにしたり、パーテーションや植栽をうまく使って視覚的にも区切りをつけたりすることで、全体の快適さが大きく変わります。

スペースに限りがある店舗では、テラス席をペットエリアにするのもおすすめです。

②アレルギーや動物が苦手な方への配慮

ペット同伴可とはいえ、すべての来店者が動物好きとは限りません。料理やお店の雰囲気を楽しみに来ている方への配慮として、入店前には必ず声をかけることが大切です。

また、WebサイトやSNSを運用している場合は、「ペット同伴可」の旨を定期的に発信し、事前に分かるようにしておきましょう。

③清掃・消毒など徹底した衛生管理

ペットが出入りすることで、毛やニオイ、排泄物の問題が発生しやすくなります。入店時には必ずペットの足を拭き、糞尿を済ませてから入店してもらうようにしましょう。

また、スタッフが随時清掃できる体制を整え、掃除道具や消毒液をすぐに使える場所に常備しておくとスムーズです。空気清浄機の導入や、エコカラットなど消臭効果の高い素材の活用も有効です。

④トラブル防止のルール設定

ペット同士の相性によるトラブル、吠え声、噛みつき、マーキングなど、動物同士・動物と人との間で起きるアクシデントは事前のルールで防げるケースも多くあります。

- 首輪やリードの着用必須

- リードは短く持つ

- 店内では抱っこまたはキャリー

- ケージに入れる

- 無駄吠えが続く場合は一時退店 等

上記のように事前にルールを明文化し、対応策を考えておくとよいでしょう。

⑤ペット連れ専用の利用規約・同意書の整備

どれだけ事前に備えていても、思いがけないトラブルが起きてしまうことがあります。トラブルが起きたときの責任の所在を明確にするためにも、同意書や利用規約の整備は重要です。

内容には「飼い主がペットの行動に責任を持つこと」「破損や汚損があった場合の対応」などを盛り込んでおくと安心です。

⑥ペットオプション保険の加入検討

店内で起きた事故(犬同士のけんか、スタッフやお客様への噛みつきなど)への備えとして、ペット関連の事業保険の加入を検討するのも一つの方法です。保険会社によってはペット同伴店舗専用の商品も提供されているため、複数社から見積もりを取ることをおすすめします。

ペット保険に加入している飼い主も多いですが、そうでない方も一定数いるため、保険があることで、飼い主も安心して利用でき、店舗側のリスクも軽減されます。

ペットユーザーに喜ばれる店舗作りのコツ

安心・安全・清潔がベースにあってこそ、次に求められるのが「居心地の良さ」と「ちょっとした楽しさ」です。ペットユーザーにとってペットは大切な家族だからこそ、一緒に過ごす時間にちょっとした「わくわく」を感じられるような工夫が求められます。

ここでは、リピーターづくりに効果的なアイデアを紹介します。

ペット用設備の充実

ペットが快適に過ごせる専用設備の充実により、飼い主の満足度を大きく向上させることができます。

- ペット用給水器

- フードボウルの常設

- 足洗い場・タオルの提供

- ペット専用トイレエリアの設置

- 小型犬用のクッション・毛布

- 大型犬が休めるマット類も用意し、体格に応じた快適環境を提供します。

夏場は冷却マットや扇風機、冬場は暖房器具やブランケットなど、季節に応じた配慮も重要です。リードフックや荷物置き場の設置により、飼い主の利便性も同時に向上させましょう。

ペット向けメニューの提供

ペット用の無添加おやつや、食事メニューがあると、特別感が演出できます。犬用ケーキやささみジャーキー、野菜スープなど、安全で栄養価の高いメニューがおすすめです。

アレルギー対応や年齢別メニューの展開により、より幅広いペットのニーズに対応できます。

写真・SNS映えする空間作り

SNS時代に対応した空間作りをすることで、自然な口コミ宣伝効果を期待できます。ペットと飼い主が一緒に写真を撮れるフォトフレームや季節装飾、店舗オリジナルの背景デザインなどを設置します。

Instagramでハッシュタグ検索されたときに、飼い主の「行ってみたい」を引き出す工夫が大切です。

物販スペースによるペットグッズの展開

おやつ、洋服、おもちゃなどの定番アイテムに加えて、オリジナルグッズを展開すれば、ブランディングにもつながります。

カフェで使っている可愛くお洒落なボウルやリードを販売することで、実際に使って気に入ったお客様がInstagramなどで写真を投稿してくれる可能性も。UGC(ユーザー生成コンテンツ)を通じて広まれば、「あの商品が欲しい」と指名買いでの来店を期待できます。

物販コーナーの設置により、追加収益の確保だけでなく、将来的にオンラインショップへと展開していくことも視野に入れられます。

まとめ

ペット同伴可の飲食店を運営するには、各種の許可や衛生管理に加え、店舗設計やサービス面での工夫が求められます。

動物と人が気持ちよく過ごせる環境を整えることで、安心感のある店舗運営と、リピーターの獲得につながっていきます。

これまでのご自身の経験や知識を活かしながら、無理のない形で理想の店舗づくりを進めていきましょう。